FontForge(作者:ジョージ・ウィリアムズ) - Win, Mac, Linux(フリーソフト)

こんにちは、さち です。

今回は、フォントを作成できるフリーソフト「FontForge」を紹介します。

いや、紹介より覚え書きの意味合いが強いかも。

というのも、このソフトについて検索をしても

使い方を解説しているサイトがほとんどないんです。

公式ヘルプと試行錯誤で

何とかフォントを出力するところまで辿りつけたので

忘れないうちに記事にまとめておきます。

FontForge の使い方で困っている方のお役に立てたら幸いです。

Windowsで使用するには

FontForge を Windows で使うには

特殊な方法が必要で素人にはハードルが高い…。

しかし!

簡単に導入できるようにしたものを

配布してくれている方がいるのでこちらを使わせて頂きます。

非公式みたいですが非常にありがたい!

- こちらのサイトへアクセス。

- Download から最新版をダウンロード。

- サイトを下側にある解説に従ってインストール&起動。

原則、FontForge を起動するときは

「fontforge.bat」をクリックしましょう。

FontForge 起動中はコマンドプロンプトの画面が表示されますが

これを閉じると FontForge まで終了されてしまいます。

注意して下さい。

もともと Windows 用のソフトではないので

動作が不安定な部分もありますがフリーソフトなので我慢!

一応、自動バックアップ機能があるので

ソフトが強制終了しても復元できることが多いですし。

(「全部はい」を選択すると復元できます)

フォント作成の流れ

FontForge をインストールしても

肝心の使い方が分からないと意味がない!

公式サイトに「フォント作成のための手順」がありますが

専門用語が多く、はじめてフォントを作る人には難しい内容…。

一度読むだけで理解するのは恐らく無理だと思います。

ということで、

まずはフォント作成の大まかな流れを理解していきましょう。

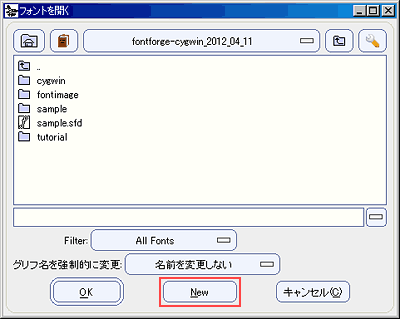

- FontForge を起動するとこの画面になります。

新しくフォントを作るので「New」をクリック。

(保存したファイルがすでにある場合はそれを選択しましょう)

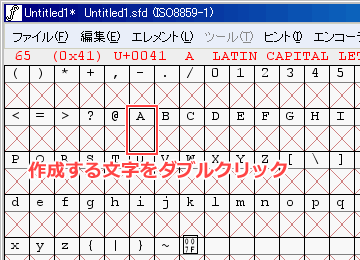

- 「エンコーディング」→「エンコーディング変換」と進みます。

半角英数だけのフォントなら「ISO 8859-1 (Latin1)」を

日本語を含むなら「シフトJIS (漢字)」を選びましょう。

後から変更できるので無理に決めなくても大丈夫ですけどね。

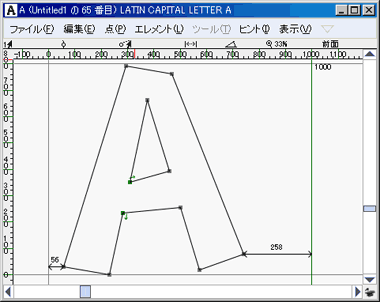

- 作成する文字をダブルクリック。

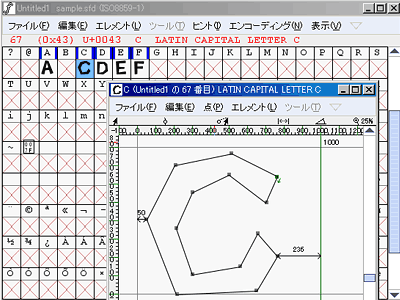

- フォントを作ります。

外側の輪郭は右回り(時計回り)、内側の輪郭は左回り(反時計回り)

というルールがあります。気をつけて下さいね。

- 手順「3」と「4」を繰り返してどんどん文字を作っていきます。

「E」と「F」、「F」と「P」、「P」と「R」と「B」、

「I」と「T」、「O」と「Q」、「O」と「C」と「G」 など

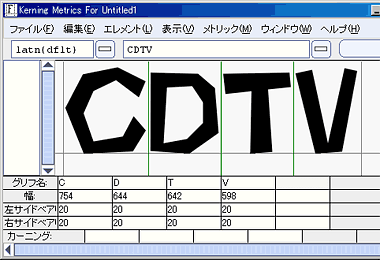

形の似た文字を使い回しすると時間短縮できるかも。 - 文字の両サイドの余白「サイドベアリング」を設定します。

「ウィンドウ」→「メトリックウィンドウを開く」と進みます。

- 表示する文字を入力して

実際の文字を見ながら左右のサイドベアリングを調節。

例では、とりあえず全部20にしました。

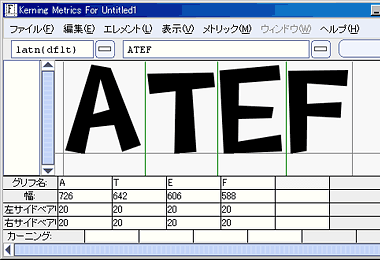

- 次に、「カーニング」の設定をします。

サイドベアリングだけでは余白に問題が出る文字の組み合わせがあり

そのような余白を改めて調節するのが「カーニング」です。

例えば、下のように「A」「T」の組み合わせは

他の文字と比べ余白が広く見えるのでカーニングの設定が必要です。

カーニングの設定は複雑なので詳細は別の記事で紹介します。

カーニングが必要なのは A, F, J, L, P, T, V, W, Y など

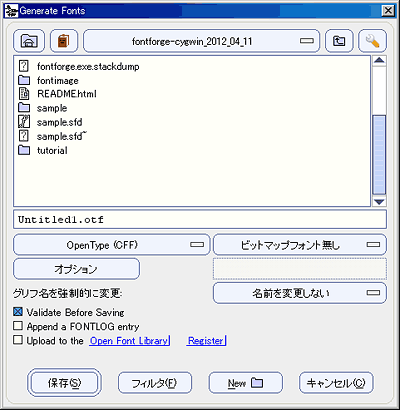

主に、文字のフォルムが四角形でない文字 - 作成したフォントを「フォントファイル形式」で出力します。

「ファイル」→「フォントを出力」と進みます。

- ファイル名などを設定して「保存」をクリック。

通常は「OpenType」で出力すればいいと思います。

(この辺は詳しく分からないので間違ってるかも)

フォント作成の大まかな流れについて書きましたが

もちろん全作業を一気に行う必要はありません。

「ファイル」→「保存」でいつでも作業内容を保存、中断できます。

(データは「sfd形式」で保存されます)

手順「8」のカーニングの設定は非常に複雑なので注意!

というか、FontForge でのフォント作成は

カーニングこそが一番の難解な作業だと思います。

私が一番苦労したのはカーニングでしたし…。

カーニングの意味自体はすぐ理解できるのですが

カーニングの設定を反映する方法がとにかく分かりにくい…!

カーニングの手順については後日改めて記事を書くので

ぜひ合わせて読んでみてください。記事の投稿は1週間後の5月30日(水)の予定です。

【追記】 投稿しました。下記リンクからどうぞ。

コメント